|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

隆国寺には、岸岱、岸徳(連山)の描いた襖絵三十六面があり、岸派の襖絵ではこれだけまとまった作品があるのはめずらしく、

兵庫県の文化財にも指定されています。 |

|

【西序室中】

耕作図(仮題) 紙本淡彩 八面 岸岱【西序之間】

芦翔鶴図 紙本着色 四面 岸連山【本尊脇】

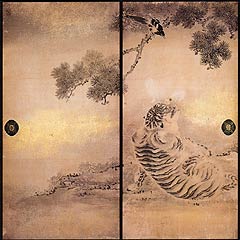

猛虎図 紙本墨画淡彩 八面 岸岱【東序室中】

虎渓三笑図 紙本淡彩 二面 岸連山老松孔雀図 紙本着色 四面 岸連山 芙蓉双鶴図 紙本着色 四面 岸連山 【東序之間】

芦群鶴図 紙本着色 四面 岸連山桜花雀図 紙本着色 二面 岸連山 |

これらの襖絵は、いづれも年記落款があり、

「弘化3年歳在丙午秋製之 筑前介岸岱□岸岱(白文)□君鎮(朱文)」

「弘化丙午秋 同功筑前介岸岱(印右に同じ)」

「弘化丙之仲秋 連山岸徳 □萬象楼(朱文)□岸徳氏(白文)」

弘化3年(1846)8月に描かれていることがわかります。

しかし、どの様な事情により、ここに岸岱、連山が襖絵を描いたかは、明らかではありません。

岸岱

岸岱(1782〜1865)は、岸駒の長男として、天明2年(1782)京都に生まれました。

名は雅岱、字は君鎮、号を卓堂、虎岱、紫九、虎頭館とも称しました。

父岸駒に絵を学び、岸駒によって打ち立てられた岸派を受けつぐとともに、南画や大和絵も取り入れられています。

慶応2年(1865)84歳の高齢で歿しました。岸派の基礎を固め、幕末から明治へかけての、

同派発展に尽くした功績は大きい。

岸岱は、西序室中と本尊両脇の主要な所を描いています。西序室中は、とりあえず耕作図としましたが、

単なる耕作図ではありません。多くの従者を従えた皇帝が、耕作をする人物を見物に来ている所でしょうか。

人物の描写や、岩・土坡・樹木の描き方に南画的筆法が加わり、典型的な岸派の様式をしめしています。

また、仏間の猛虎図も、父岸駒の最も得意とした虎の描き方を受けついでおり、岸派二代目の画目を発揮しています。

虎の図は、岸派のお家芸でした。

岸連山

岸連山(1804〜1855)は、岸良(岸駒の娘貞の夫)の弟子で、のち、

岸駒の義子(連山の妻は、岸良の妻貞の先夫岸成の娘春)となりました。名は徳、字は士道、号は文進、万象楼といいます。

鋭い筆法と大胆な構図を得意とした岸派の中にあっては、比較的おだやかな作品を描き、とりわけ花鳥図をよくしています。

連山は、「虎溪三笑図」(二面)、「老松孔雀図」(四面)、「芙蓉双鶴図」(四面)、「桜花雀図」(二面)、

「鶴翔鶴図」「芦群鶴図」(各四面)の計二十面を描いています。

「虎溪三笑図」の人物の表現には、岸岱とは異なった大らかさが感じられます。

特に、顔の表情は印象的です。一方、他の花鳥図は、連山の得意とするところで、孔雀や鶴、雉子などの鳥は、

生き生きとよく描かれています。おそらく、相当に自然の観察や写生から得たものでしょう。

また、桜、松、芙蓉、芦なとの花木や植物も、つけたての筆致(輪郭線を描かない描き方)で、木や葉を表現して、

実に穏やかな感覚を与えています。

この隆国寺の岸岱、岸連山の襖絵は、数ある彼らの作品中では、特に代表的な作品として位置づけられるでしょう。